インテリアも同じく、エコを意識した様々な商品が開発されています。エコの効果を利用するにはどんな商品を選べばいいのか?正しい使い方とは?それらを知る必要があります。

また、今使っているインテリアもちょっとしたことで、さらに効果があるかもしれません。

マンションにしても戸建にしても、最近の家は非常に断熱性能が高くなっています。ただし、弱点となるのが窓まわりです。

そこで、この窓まわりに焦点をあて、エコに暮らすための住まい方をインテリアの角度から考えてみたいと思います。

Step1 ウィンドウトリートメント カーテン

ウィンドウトリートメントには、カーテンやブラインド、シェード等、様々な種類があります。

窓の室内側に、取り付けることによって、「装飾」・「目隠し」・「遮熱」・「断熱」の効果があります。

エコに暮らすポイントは、「遮熱」と「断熱」の効果を活かすことです。ここでは、カーテンについて、実際に選ぶ際のポイントをご紹介します。

カーテンのヒダ

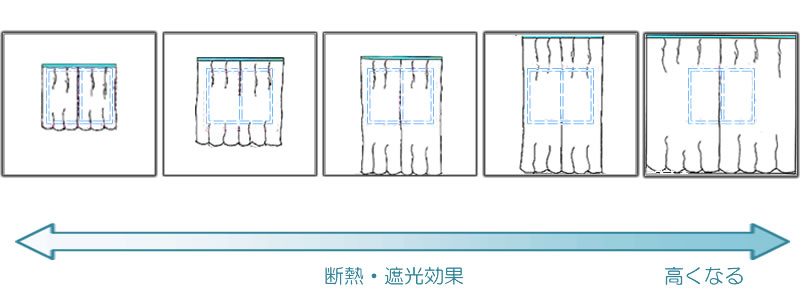

カーテンの場合、窓ガラスとカーテン生地の間に空気層を設けることで、断熱効果が出ます。よって空気層が多ければその分断熱効果がアップします。

カーテンを仕立てる際には、「フラット」・「1.5倍ヒダ」・「2倍ヒダ」というように、生地の縫製方法を選びます。「フラット」とは、カーテン生地を平面のまま、窓ガラスにほぼ平行に吊るすタイプです。大きな柄模様やストライプなどを使って、モダンな装飾をしたい場合におすすめです。

それに対して「2倍ヒダ」は、カーテンの生地幅を窓幅の2倍使い、ヒダをとって窓幅に仕立てる方法で、当然「フラット」に比べると、カーテンの凹凸が多い分空気層が多くなるので、断熱効果は高くなります。

特に冬の場合、この空気層に冷たい空気が留まることで、外気の温度を遮り、室内に影響を与えにくくしてくれます。北側の窓には、おすすめです

カーテンの生地

更に断熱の効果を上げるには、カーテン生地の選びも大切なポイントです。厚手の織物や、目が詰まった生地を選ぶと空気が透過しにくく効果的です。

また、「遮熱」や「遮光」などの機能がついた生地がありますので、こちらを選ぶのもポイント。

ただし、見た目ではわかりにくいので、カタログや品質表示をよくみて選んでください。

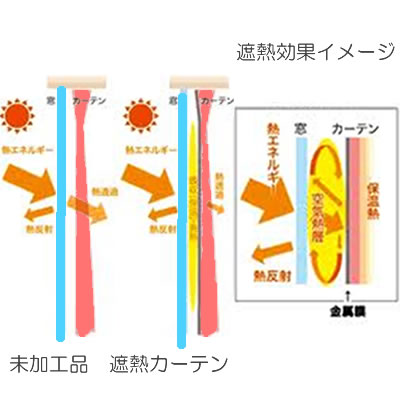

「遮熱」には、熱を遮る効果がある糸を使って織ったものや、仕上がった生地に遮熱のコーティングが施されているものがあります。

レースのカーテンでは「ミラーレース」がおすすめです。

太陽光を反射させることで熱を遮りますので、エアコンの稼働率を下げることにもつながります。また外部からお部屋の中がみえにくくなるという特徴ももっています。

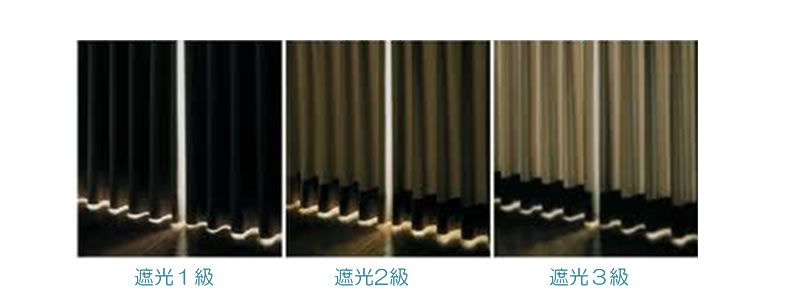

そして、機能性でよく知られているのが「遮光」カーテンです。

光を遮ることから、寝室用と思いがちですが、強い陽射しを遮断するのでリビング用としてもおすすめです。

昼間お仕事などで外出しがちの方は、特に夏場は「遮光」カーテンを閉めておくことで、室内温度の上昇を軽減することができます。

カーテンの吊り方

カーテンの吊り方でも、「断熱」や「遮光」機能をアップさせることができます。

特に「断熱」で意識したいポイントは、カーテンの長さです。冷たい空気は、下に落ちてきます。カーテンの丈を床までのばすことで、空気を閉じ込める秘策もあります。

「遮光」としては、窓をしっかり覆うことがポイントです。カーテンは窓の大きさにあわせなければいけないということではありません。極端に言えば、天井から床までをカーテンで覆ってしまうということもできます。

さらに、「断熱」と「遮光」をもっとしっかりするためには、とにかく窓をしっかり囲むことが大切です。

そのために、カーテンをつくる際に是非オーダーしてほしいのが、「リターン縫製」や「バランス」です。

「リターン」とは、カーテンのドレープを、正面だけでなく側面まで囲う縫製です。カーテンの側面からの隙間を覆い被せるので、空気層を完全に囲み、外の光を遮ります。また、ドレープとレースの2つが重なって吊るされているときは、レースが横から見えてこないので装飾的にも大変きれいに納まります。

「リターン」とは、カーテンのドレープを、正面だけでなく側面まで囲う縫製です。カーテンの側面からの隙間を覆い被せるので、空気層を完全に囲み、外の光を遮ります。また、ドレープとレースの2つが重なって吊るされているときは、レースが横から見えてこないので装飾的にも大変きれいに納まります。

「バランス」も同様に、カーテンレールとカーテンの上部の隙間を覆い被せて、空気層を囲み同時に光を遮ります。トラディショナルなデザインとしても好まれています。

「バランス」も同様に、カーテンレールとカーテンの上部の隙間を覆い被せて、空気層を囲み同時に光を遮ります。トラディショナルなデザインとしても好まれています。

「裏地をつける」ことも、効果的です。生地を2枚にすることで、繊維の層を2重にして、1枚の生地の特徴だけでなく、裏地の特徴をいかして光を遮る効果を得ることができます。

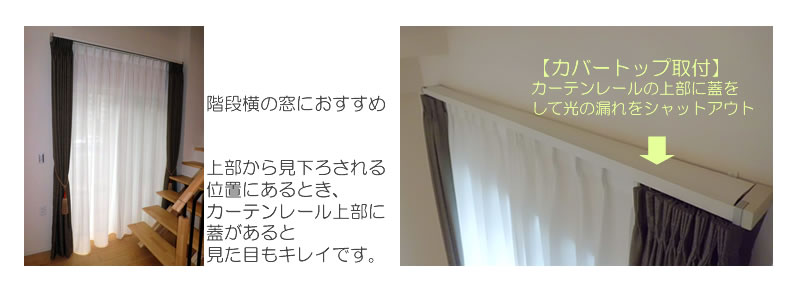

さらに、カーテンボックスではないタイプの、カーテンレールを使う際は、レールの上部に隙間ができます。その時は、カーテンレールの「カバートップ」という商品で、上部に蓋を取り付けることにより、「断熱」と「遮光」の効果を高めることができます。

カーテンをオーダーするときは、ぜひこのようなオプションをあわせて検討してみてください。断熱や遮光の効果をさらにアップさせることで、エアコンのランニングコストの軽減につながります。

Step1のカーテンに続き、Step2はブラインドについてご紹介します。

ボリューム感のあるカーテンと違い、ブラインドはフラットですっきりとした窓周りの装飾ができます。

スラットの遮熱効果

ブラインドには、羽根(スラット)があり、その向きによって太陽光を反射させ部屋に入る熱を調整して「遮熱」することができます。

さらにこの羽根(スラット)自体にも特徴があり、一般タイプに比べて高い反射性能を持つ、特殊な塗装を施した「遮熱」タイプがありますので適材適所に取り付けることで効果的に使用できます。

ブラインドが視線を遮るのと同時に、光を遮断することにもなりますが、実は羽根(スラット)の向きにより、光を天井面に取り込むことで照明器具の使用時間の短縮にもなり、省エネになります。

また、太陽の動きや天気に合わせてコンピューターでブラインドのスラットの角度調整をするオフィス用のブラインドなどもあります。

羽根(スラット)の角度によって視線の調整を行い、プライバシー対策にも役立ちます。

ブラインドの色選び

また、羽根(スラット)の色をインテリアにあわせるとインテリアコーディネートが手軽にできます。このときブラインドの色は、ダーク系の色より、熱吸収率の低い明るい色や白系のほうが遮熱効果はアップします。

とくに西陽の強い部屋などには、その効果をいかして色選びをすることをおすすめします。

2種類の商品でダブル効果

窓周りにはカーテンかブラインドか、どちらかしか取り付けできないわけではありません。

カーテンと、ブラインドの2種類を、同じ窓に設置することによって、それぞれの機能をダブル効果にすることもできます。

日昼と夜の使い方を考えて、上手に選んでください。

断熱効果のあるシェード

ブラインドと類似した、フラットなシルエットのプリーツスクリーンにも、「遮熱」と「断熱」ができる商品があります。

生地は、遮光生地、不透明生地、シースルー生地などのタイプがあり、組み合わせることができます。

その生地の表と裏の間に、空間をつくることによって、断熱効果をもたらします。

夏場の外気の熱を遮ったり、冬場の外の冷気を遮ることで、冷暖房の効率を良好にすることができます。

ウィンドウトリートメントのカーテンやブラインドは、意匠性にこだわりながらも、それぞれの機能や性能をよく確認して、室内のエネルギーの効率をよくする工夫を心がけて、省エネの暮らしをしてください。

Step1とStep2では、部屋の内側に設置するカーテンやブラインドについて説明しました。

Step3では、室内と室外の境目にある窓ガラスについてご紹介します。

窓ガラスにもカーテンやブラインド等と同様に「目隠し」・「遮熱」・「断熱」の効果を施すとエコな暮らしが期待できます。

ただし、窓ガラスを後から交換することは容易なことではありません。

例えばマンションの場合は、サッシ部分が専有部ではなく、共用部なので管理組合の許可が必用になります。戸建も、ガラスの厚さが変わるとサッシの枠自体を交換する必要がある場合があります。

しかし、既存の窓を残したままで、新たにサッシを別に取り付ける方法もあります。

新築で商品が選べる場合は、窓の設置してある方位を意識して、それぞれにふさわしい窓ガラスを検討することがおすすめです。

窓ガラスにおけるエコ対策の方法

ペアガラス(複層ガラス)を設置する

ガラスが2枚1組となっているサッシです。

ガラスとガラスの間に密封された空気層があります。

それにより、単板ガラスの約2倍の断熱性能をもち、この空気層の断熱効果によって、外気温度の影響をうけにくくして結露を生じにくい性質をもっています。

尚、2枚1組の「合わせガラス」とは異なります。

これは、新築時に取り付けするかリフォーム工事に交換しないと取り付けることはできません。

さらにこの複層ガラスは、遮熱と断熱の機能を大きく発揮する「Low-E 複層ガラス」もあります。

室外側ガラスの空気層側にLow-Eの特殊金属膜を貼ったもので、効果的に熱をコントロールします。

2重サッシにする

サッシを2重に設置しているものが、2重サッシです。

使うガラスは様々で、一般的な単板ガラスを使っても発揮します。

外側のサッシはアルミ枠、室内側のサッシは熱を伝えにくい素材の樹脂製の枠でできているのが特徴です。

「内窓」と耳にすることがあると思いますが、2重サッシにも、外側のサッシと内側のサッシの間に、空気層ができるので、外気温度の影響をうけにくく断熱効果をもたらすことができます。

また、サッシの気密性がよく、ガラスが厚くなると遮音の効果も発揮できます。

ただし、既存のサッシや壁に隙間がなく、換気扇や吸気口などにも遮音対策が施されている場合に限ります。

既存の窓が1重で、2重サッシにしたい場合は、スペースがあれば室内側に後から樹脂製のサッシを取り付けることが可能です。マンションでも専有部に取り付けることになるので、これならリフォームで簡単に取り付けることができます。

尚、このような商品を後から取り付けるリフォーム工事は、「省エネ住宅ポイント」の断熱改修の対象になっているので、上手に利用してはいかがでしょうか。

ガラスフィルムを貼る

既存のガラスの面に、室内側からフィルムを貼る方法です。

透明ガラスに貼っても、ほとんど貼ったかどうかわからないのが嬉しい商品です。ただし、フィルムとガラスにしっかりと密着させるテクニックが必要です。

また、特徴があるガラスに貼る場合は、熱を含んでも割れたりしないかなど診断が必要となる場合がありますのでので、自分で貼るより専門店にまかせたほうがいいと思います。

この薄いフィルムには、実はとてもエコに役立つ機能が含まれています。

夏は、暑い陽射しの赤外線を反射して、室内の温度の上昇を抑えます。それにより、エアコンの温度設定を高めにすることができ、CO2の削減に貢献でききます。

逆に、冬場は暖房で暖まった室内の熱を逃がさないようにします。暖房効率を上げて、こちらもまたCO2の削減に貢献できます。

このような特徴があり、遮熱ガラスフィルムは断熱効果を発揮します。

さらに、ガラスフィルムにはその他の機能として、「飛散防止」「防犯」「紫外線防止」「目隠し」があります。

地震や台風などで、万が一ガラスが割れても、破片が周囲に飛び散らないように「飛散防止」します。これによりガラスの破片を踏んで怪我をするなどの2次被害を防ぐことができます。また、泥棒がガラスを割ったときは、フィルムがサッシに幕を張っているようになっているので、侵入時間を長引かせることができ「防犯」にも効果があります。

フィルムが陽射しの赤外線を遮ると同時に、紫外線も遮ります。インテリアやカーペットの日焼け防止に役立ちます。

こうした効果をもたらすフィルムは透明が一般的ですが、視線を遮るフィルムもあります。採光はそのままで、「目隠し」できるものもありますので用途に応じて選んでみてください。

商業ビルや、大きな面で使われている窓ガラスにはまた違った特徴があるように、ガラス自体には様々な機能がまだまだたくさんあります。

今回は一般的住宅で使われているのものを中心にご紹介させていただきました。

エコで考えるインテリアの「窓まわり編」はいかがでしたか?

窓まわりは、室外と室内の境目で、熱の通り道となっています。

この部分の熱対策を施すことで、エコな暮らしにつながることを知っていただければ幸いです。